Zuweilen wurde es schon beinahe aufgewühlt an diesem Montag im bücherraum f. Jeannette Fischer hatte als erstes Buch für ihre Präsentation in der Reihe «ausgelesen» einen Band von Paula Modersohn-Becker (1876 – 1907) gewählt. In deren Briefen und Tagebüchern als Teenager und dann als Malerin aus der Künstlerkolonie in Worpswede fand Fischer ein obsessives Verlangen nach Vollkommenheit, das ständig ins Leiden umkippe, ein unkritisches Streben nach Grösse, autoritäres Gehabe, ja, es fiel sogar das f-Wort: faschistoid. Das wollten ZuhörerInnen aus dem Publikum nicht auf der Künstlerin sitzen lassen. Solche Suche nach dem Vollkommenen sei doch zeitbedingt, stehe in der romantischen Tradition, und überhaupt: selbstverständliche Anstrengung des künstlerischen Geistes. Dagegen wollte Fischer präzisieren: Indem die Kunst metaphysisch überhöht werde, entwerte sie zugleich die Wirklichkeit. Der Hass auf alles, was die Grösse verhindere, behindere zugleich den Aufbau realistischer Beziehungsformen.

Zuweilen wurde es schon beinahe aufgewühlt an diesem Montag im bücherraum f. Jeannette Fischer hatte als erstes Buch für ihre Präsentation in der Reihe «ausgelesen» einen Band von Paula Modersohn-Becker (1876 – 1907) gewählt. In deren Briefen und Tagebüchern als Teenager und dann als Malerin aus der Künstlerkolonie in Worpswede fand Fischer ein obsessives Verlangen nach Vollkommenheit, das ständig ins Leiden umkippe, ein unkritisches Streben nach Grösse, autoritäres Gehabe, ja, es fiel sogar das f-Wort: faschistoid. Das wollten ZuhörerInnen aus dem Publikum nicht auf der Künstlerin sitzen lassen. Solche Suche nach dem Vollkommenen sei doch zeitbedingt, stehe in der romantischen Tradition, und überhaupt: selbstverständliche Anstrengung des künstlerischen Geistes. Dagegen wollte Fischer präzisieren: Indem die Kunst metaphysisch überhöht werde, entwerte sie zugleich die Wirklichkeit. Der Hass auf alles, was die Grösse verhindere, behindere zugleich den Aufbau realistischer Beziehungsformen.  Neben ihrer psychoanalytischen Praxis ist Jeannette Fischer vielfältig in künstlerischen Aktionen involviert; letztes Jahr hat sie sowohl einen Band basierend auf Gesprächen mit der Performance-Künstlerin Marina Abramovic wie ein Buch zum Thema «Angst» publiziert. Interessiert ist sie an den Vorstellungen über Kunst, an deren Umsetzungen und Widersprüchen, wie sie sich in Formen und Dynamiken von Beziehungen äussern, generell an «Beziehungsbruchgeschichten».

Neben ihrer psychoanalytischen Praxis ist Jeannette Fischer vielfältig in künstlerischen Aktionen involviert; letztes Jahr hat sie sowohl einen Band basierend auf Gesprächen mit der Performance-Künstlerin Marina Abramovic wie ein Buch zum Thema «Angst» publiziert. Interessiert ist sie an den Vorstellungen über Kunst, an deren Umsetzungen und Widersprüchen, wie sie sich in Formen und Dynamiken von Beziehungen äussern, generell an «Beziehungsbruchgeschichten».

Die US-Lyrikerin Silvia Plath (1932 – 1963) verübte mit 31 Jahren Suizid, so wie Paula Modersohn-Becker mit 31 Jahren im Kindbett verstorben war. In der Silvia-Plath-Gemeinde gibt es eine Tendenz, ihrem damaligen Mann, dem Lyriker Ted Hughes, eine mehr oder minder grosse Verantwortung für diesen Tod anzulasten. Jeannette Fischer konzentrierte sich dagegen auf die Beziehungsgeschichte zur Mutter Aurelia Schober Plath. Letztere publizierte 1975 Silvias «Letters Home: 1950 – 1963», mit einer langen, persönlichen Einleitung. Darin wird die Tochter zum Genie erhöht, zugleich mit gezielt-unbewussten oder unbewusst-gezielten Bemerkungen immer wieder abgewertet. Silvia Plath selbst war sich, wie Modersohn-Becker, über ihre Berufung schon früh im Klaren, und das wurde wiederum, diesmal von der Mutter, vorangetrieben. Dabei entstand eine «Parentifizierung», eine Umkehrung der Rolle von Elternteil und Kind, da Silvia durch ihre einsetzenden Erfolge ihrer Mutter stellvertretend die Gratifikationen zukommen lassen musste, die normalerweise ein Kind von seinen Eltern erhält. Zumeist schickten sich Mutter und Tochter wöchentlich einen Brief; nur nach der Geburt ihres ersten Kindes musste Silvia ihrer Mutter schneidend schreiben, diese sei wohl so beschäftigt gewesen, die Nachricht der breiteren Welt zu verkünden, dass sie keine Zeit gefunden habe, sich bei Silvia direkt zu melden. Zum Zeitpunkt ihres Selbstmords schien alles bereit für ein erfüllteres Leben, doch war zugleich offensichtlich, dass die Mutter nicht bereit war, ihre Tochter aus der Umklammerung zu lassen.

Die US-Lyrikerin Silvia Plath (1932 – 1963) verübte mit 31 Jahren Suizid, so wie Paula Modersohn-Becker mit 31 Jahren im Kindbett verstorben war. In der Silvia-Plath-Gemeinde gibt es eine Tendenz, ihrem damaligen Mann, dem Lyriker Ted Hughes, eine mehr oder minder grosse Verantwortung für diesen Tod anzulasten. Jeannette Fischer konzentrierte sich dagegen auf die Beziehungsgeschichte zur Mutter Aurelia Schober Plath. Letztere publizierte 1975 Silvias «Letters Home: 1950 – 1963», mit einer langen, persönlichen Einleitung. Darin wird die Tochter zum Genie erhöht, zugleich mit gezielt-unbewussten oder unbewusst-gezielten Bemerkungen immer wieder abgewertet. Silvia Plath selbst war sich, wie Modersohn-Becker, über ihre Berufung schon früh im Klaren, und das wurde wiederum, diesmal von der Mutter, vorangetrieben. Dabei entstand eine «Parentifizierung», eine Umkehrung der Rolle von Elternteil und Kind, da Silvia durch ihre einsetzenden Erfolge ihrer Mutter stellvertretend die Gratifikationen zukommen lassen musste, die normalerweise ein Kind von seinen Eltern erhält. Zumeist schickten sich Mutter und Tochter wöchentlich einen Brief; nur nach der Geburt ihres ersten Kindes musste Silvia ihrer Mutter schneidend schreiben, diese sei wohl so beschäftigt gewesen, die Nachricht der breiteren Welt zu verkünden, dass sie keine Zeit gefunden habe, sich bei Silvia direkt zu melden. Zum Zeitpunkt ihres Selbstmords schien alles bereit für ein erfüllteres Leben, doch war zugleich offensichtlich, dass die Mutter nicht bereit war, ihre Tochter aus der Umklammerung zu lassen.

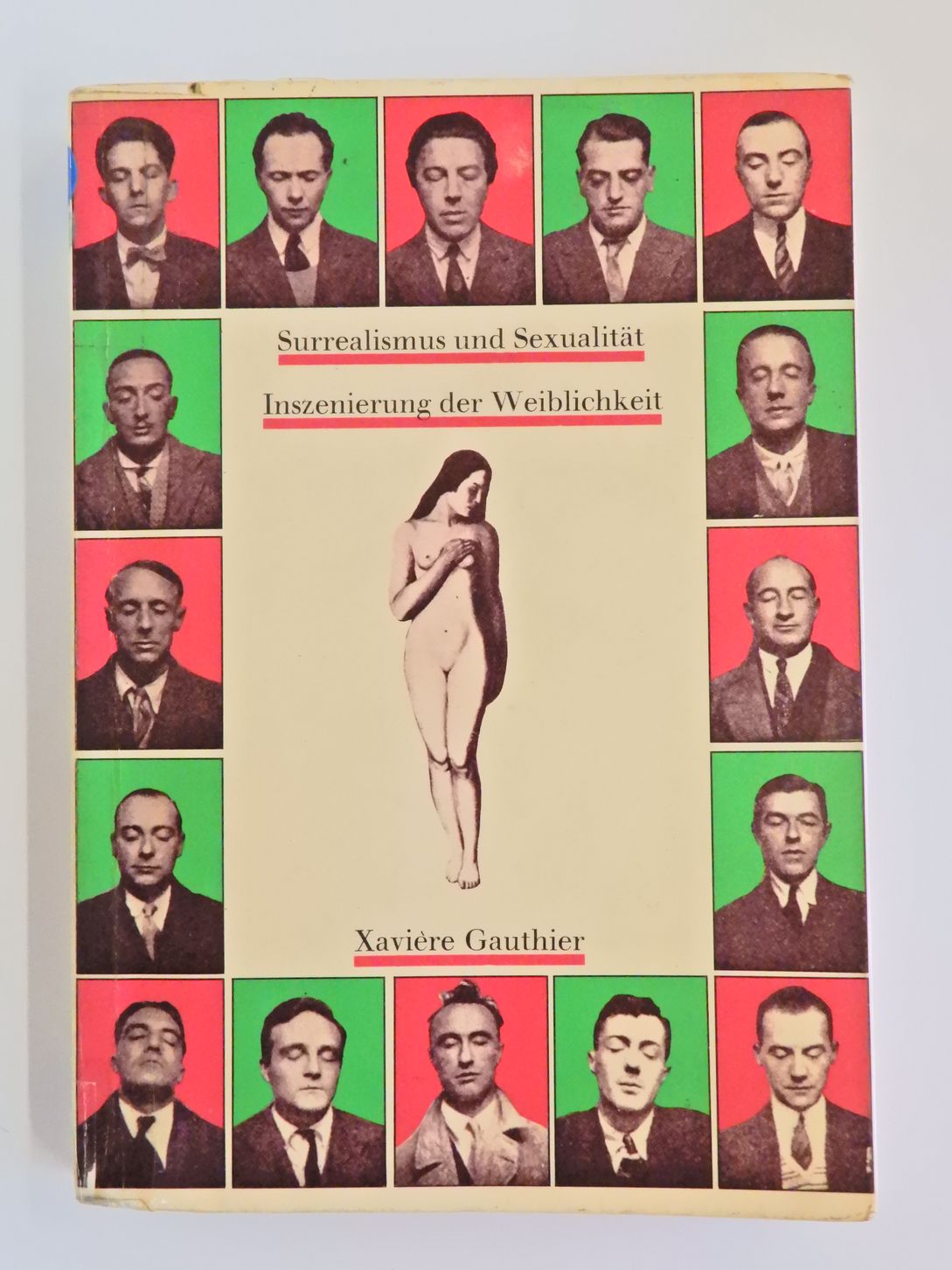

Wenn so sich die Generationen im Verfolgen künstlerischen Ruhms ineinander verhakten, verstrickten sich die Surrealisten «traditioneller» im Rollenverhältnis zwischen den Geschlechtern. Die Kunstwissenschaftlerin Xavière Gauthier analysierte 1971 dieses Verhältnis in einem fulminanten Buch «Surrealismus und Sexualität. Inszenierung der Weiblichkeit». Misogyne Aperçus lassen sich bei den Surrealisten zuhauf aufspüren, etwa «Ich bearbeite Frauen wie Brotteig.» Nicht die selbstständige Frau war das Ziel ihrer vordergründigen Verehrung des Weiblichen, sondern die Kindfrau. Auch die beschworene androgyne Verschmelzung der Geschlechter diente vor allem der Anreicherung des männlichen Ichs. So wurden die Frauen selbst abgewertet und durchgestrichen.

Wenn so sich die Generationen im Verfolgen künstlerischen Ruhms ineinander verhakten, verstrickten sich die Surrealisten «traditioneller» im Rollenverhältnis zwischen den Geschlechtern. Die Kunstwissenschaftlerin Xavière Gauthier analysierte 1971 dieses Verhältnis in einem fulminanten Buch «Surrealismus und Sexualität. Inszenierung der Weiblichkeit». Misogyne Aperçus lassen sich bei den Surrealisten zuhauf aufspüren, etwa «Ich bearbeite Frauen wie Brotteig.» Nicht die selbstständige Frau war das Ziel ihrer vordergründigen Verehrung des Weiblichen, sondern die Kindfrau. Auch die beschworene androgyne Verschmelzung der Geschlechter diente vor allem der Anreicherung des männlichen Ichs. So wurden die Frauen selbst abgewertet und durchgestrichen.

Als Beispiel führte Fischer Leonora Carrington (1917 – 2011) an, die als Malerin, Bildhauerin und Schriftstellerin in surrealistischen Kreisen aktiv war, etwa durch den Erzählband «Die ovale Dame» (1939) mit seinem magischen Realismus und durch den Bericht «Unten» (1940) über ihren psychotischen Zusammenbruch und den mehrmonatigen Aufenthalt in einem Sanatorium nach der Flucht aus dem von den Nazis besetzten Frankreich. Geschrieben wurden die

Als Beispiel führte Fischer Leonora Carrington (1917 – 2011) an, die als Malerin, Bildhauerin und Schriftstellerin in surrealistischen Kreisen aktiv war, etwa durch den Erzählband «Die ovale Dame» (1939) mit seinem magischen Realismus und durch den Bericht «Unten» (1940) über ihren psychotischen Zusammenbruch und den mehrmonatigen Aufenthalt in einem Sanatorium nach der Flucht aus dem von den Nazis besetzten Frankreich. Geschrieben wurden die  beiden Bücher teilweise während der Beziehung zu dem viele Jahre älteren Max Ernst, und sie sind durchzogen von Allmachts- und zugleich Ohnmachtsfantasien. – Wie die nebenstehenden Ausleihzettel zeigen, wurden die Bücher Ende der 1980er-Jahre bei Schema f recht häufig bezogen.

beiden Bücher teilweise während der Beziehung zu dem viele Jahre älteren Max Ernst, und sie sind durchzogen von Allmachts- und zugleich Ohnmachtsfantasien. – Wie die nebenstehenden Ausleihzettel zeigen, wurden die Bücher Ende der 1980er-Jahre bei Schema f recht häufig bezogen.

Eine Gemeinsamkeit dieser Fallstudien sah Fischer in der sozialen Herkunft der KünstlerInnen, die ihre künstlerischen Träume nicht zuletzt durch das Geld der Väter oder Ehemänner finanzieren konnten. Dazu wurde freilich aus dem Publikum angemahnt, man müsse diese Konstruktionen wiederum aus dem sozialen Milieu heraus verstehen: Die künstlerische Berufung sei für Frauen ein ebenso glänzender wie gefährdeter Weg gewesen, da andere Karrieren versperrt waren.

Worauf die Diskussion nochmals zum Beginn zurückkehrte. Was den Vorwurf des Autoritären betrifft, so kann er weniger die konkreten Inhalte treffen, die durchaus gegen herrschende Autoritäten ins Feld geführt wurden, sondern womöglich die Form – inwiefern in dieser Metaphysik der Kunst, von der Heil und Erlösung erwartet wurden, nicht eine Unterwerfungsstruktur vertreten wurde. Zweifellos grenzt sich Ausrichtung auf das Eigene, Aparte, Besondere von den anderen, vom Gewöhnlichen und von der Masse ab. Ob damit die moralische Abwertung der andern und der Gemeinschaft folgt, blieb umstritten; wobei man sich als anzustrebendes Gegenbild auf den intersubjektiven Diskurs verständigen konnte.

Dem Vernehmen nach setzten sich die Diskussionen noch in der Beiz fort. Was wollen Bücher und der bücherraum f mehr?

sh